中央财经大学沙河新校区

大学生活动中心里,学生们正在为晚上的迎新晚会做准备

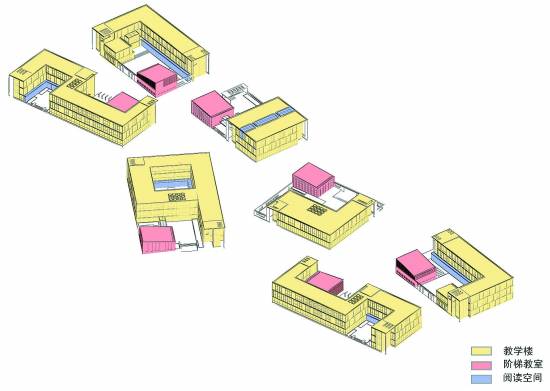

教学区空间构成分析图

教学区夜景效果图

秋日里的学生街

学生街一角

大学生活动中心

北京市六环外,一块被大片农田和宽阔马路包围的土地,中央财经大学选择在这里建设一个新校区——这本是件再普通不过的事儿了。

让事情看起来有点与众不同的是,在位于北京昌平区的沙河高教园,这个新校区里找不到宽敞的“门脸”广场、开阔的水景以及整片绿化草坪,甚至连教学主楼和图书馆都算不上“气派”。一群不规则的低矮建筑,匍匐在逐渐连成一片的绿树之中,一条条小径在建筑群中蜿蜒,人造溪流静静流过教学楼,水流旁的长椅上,学生们坐在那里阅读,或者谈恋爱。

“感觉不太像高校,像个公园。”在这个新校区生活了4年的学生夏锐,认真地想了想说。作为第一批进入这里的学生,夏锐和她的同学们了解这个园子里的一草一木,但是对于大多数学生来说,他们不太了解的是,这个看起来并不起眼的园子,是一场大胆“实验”的结果。

“如今充斥市场的新校区规划布局,往往感觉上非常类似许多新建的城市行政广场——超尺度、高台阶、大广场,讲究对称、轴线、方位、气势。千篇一律的新校区,使得原有的场地肌理和尺度被粗暴地撕裂了,抹杀了建筑的地域性、功能性、场地特性,更谈不上实用性和投资效率。”这场“实验”的参与者之一、负责中央财大新校区首期教学区设计的建筑师叶欣说,“我们的出发点,是如何让大学校园真正成为学生能有更多思考的场所,而不仅仅是一个光看着很气派或很庄严的地方。”

我们想要一个大校园,一个美丽的校园,就是不清楚它应该是一个什么样的校园

当4年前夏锐第一次踏入中央财大沙河校区的时候,第一感觉略有些失望。刚刚投入使用的校园里只有几栋主要的建筑,没有绿化的土地保持着泥泞的质地。多年以后,她仍然记得刚来报到时的那场小雨,让脚下的道路愈发难走。

如今穿过高教园区的轻轨,那时还没有开通。夏锐记得,学生们如果要去市区,就要先乘643路公交车经过20多站到天通苑,然后再换乘地铁,“一趟就需要两三个小时”。

现在,到过北京许多高校的夏锐,感觉还是喜欢这个地处偏远的校园,尤其是傍晚时分,漫步在学生街,迎面是绯红的夕阳。

对于有着60多年历史的中央财大,这块新校区的意义远不止于此。

在此之前,这所大学的校区位于北京热闹的三环内。200多亩的校园,要承载规划规模16000名学生的学习和生活,还有许多教职工宿舍矗立其间,土地捉襟见肘。2000年开始立项批复、2005年开始现场征地作业、2007年开始建设的新校区,成为解决用地紧张问题的唯一途径。

“我们想要一个大校园,一个美丽的校园,并且期盼了很久,就是不清楚它应该是一个什么样的校园。”回忆起这场关于新校区的“实验”,中央财大副校长王瑶琪告诉中国青年报记者,“但对于我们来说优势在于,当我们开始起步的时候,以南方为代表的各类大学城都成型了,而且投入使用,很多争议都浮出水面,这是一个有利的经验。”

从1997年到2012年的十多年时间里,中国普通高等院校数量从1020所猛增至2442所。曾有研究论文统计,为满足高等教育规模的急剧扩大,1999-2002年,全国共投入近230亿美元,规划建设了几百个大学新校区,已竣工校舍建筑面积约9000万平方米;截止2004年,国内有40多个城市已经建成或正在规划建设大学城,大学城数量达到54个。这些大学城和新校区,往往位于远离市区的郊外,占地面积巨大。

作为一名景观规划师,俞孔坚曾经到过许多大学城,发现这些位于城市郊区的教育场所“并没有珍惜和充分利用乡村的自然景观来形成陶冶身心的学术环境”,而是将许多大好的良田美池以大学城的名义毁于一旦。

“取而代之的是宽广的大马路、化妆式的草坪和花坛、雕琢怪诞的校园大门、华丽却畸形的教学设施。”这位北京大学景观设计学研究院的院长说,“有的甚至沿着道路走很久都找不到厕所,上课也要走很长的路。”

同样,王瑶琪也注意到各地新校区的类似景象。“我们不需要衙门式的高楼、大广场。”这位主要负责新校区建设的副校长说,“广场是适合检阅的,在大学里需要学生被检阅么?而且宽阔的马路上连个遮阳的地方都没有,学生走在上面能舒服么?如果想让校园变得舒服,就需要与土地空间匹配的建筑尺度。”

一个好的校园要以人为本,应该开放而不是封闭,今天我们建了很多大学城,基本上都违背这样的原则

在新校区规划过程中,借助学校的海外交流项目,王瑶琪参观过一些欧美名校。让她印象深刻的是英国剑桥大学和美国普林斯顿大学的校园。

“剑桥的校园也不断地在扩建,但是并没有感觉哪栋建筑十分突兀。”这位说话语速很快的女校长回忆。而对于处在郊区的普林斯顿大学,王瑶琪惊奇于它与环境的美妙结合,“园林特质非常明显,所有建筑都隐藏在绿树之中,需要随着你的不断走动才能慢慢看到。”

“一个好的校园首先应该有很好的环境,这既包括外部环境也包括园子里的环境,而且要以人为本,要有便捷的步道系统,有方便聚会的场所,另外还应该是一个开放的而不是封闭的地方。”曾经为不少校园做过规划的俞孔坚说,“今天我们建了很多大学城,基本上都违背了这三个原则。”

虽然自称不懂建筑,但王瑶琪明白,中央财大需要一个与国内常见形式不同的新校区。她不明白的是,如何才能让一个田野上长出的校园,符合这样的要求和想象。在主攻房地产领域研究的乔志敏教授的推荐下,发生在美国俄勒冈大学的一场实验进入王瑶琪的视野。

地处美国俄勒冈州尤金市的俄勒冈大学建立于19世纪中叶,自建立以来的大部分时期都只有几千名学生,但是到1973年,这里有学生将近15000名和3300多名教职工。学校规模的急速扩张带来了典型的危机。学校被包围在造价高昂的建筑群中,运输原木的大卡车径直穿过校园,几乎与学校同岁的历史建筑被摧毁。被突兀的建筑物淹没的校园,急需一个总体的规划“使校园环境变得和早期一样合理、健康、活泼”。

被校方请来设计校园总体规划的加州大学伯克利分校建筑学院教授克里斯多夫·亚历山大劝说校方采取了一种全新的方法:校园内避免那些一次性投资几百万美元建成的大楼,而是在每一个预算阶段都以小的项目为主,分片发展,最终形成一个由学校的使用者们主导的、有机发展的校园。

指导学生和教职工们构筑校园的,是一套被称为“模式语言”的元素。这些元素包括“开放式的大学”,“以大学中心为圆心、以一英里为半径范围内分布的学生住宅”,“直径严格限制在10分钟课间路程的大学校园”,“园区内弯曲的道路”等。

最终,这场大胆的实验被亚历山大总结成一本书,名为《俄勒冈实验》,并且在后来成为建筑规划领域的一本经典著作。

“感觉每一条都适合我们。”王瑶琪回忆道,这本并不算太厚的书让她感觉看了以后“很有共鸣”,“由于资金的限制,我们不可能一次性盖完所有的建筑,必须分片式发展,而这些模式语言,正好回答了我们心中对于校园的一些疑问。”

当时学校存在一些争议,到底是建设小规模的建筑,掩映在环境之中好呢,还是建成大广场、大主楼

以俄勒冈实验为蓝本,这场发生在北京沙河高教园中央财大新校区的“实验”找到了更为具体的方向。

由中国工程院院士崔愷带领的中国建筑设计研究院团队负责校园的总体规划。他们为中央财大制定了一套更为具体的模式语言,其中包括“中心街”、“书院”、“学生社区”、“分散的活动场地”、“民主化的行政办公”、“林荫大道”、“乡间小路”等。

但是要在国内开展这种实验,并不是一件轻而易举的事情。熟悉这个过程的王瑶琪将抽象的总体规划到具体的每个建筑的转变,称为“惊险的跳跃”。

在如今的中央财大沙河校区,当你经过由一块不起眼的长条状石头标示校名的、算不上宏伟的大门之后,面前最为显著的建筑是一座只有5层高的教学主楼。这座主楼是一道蜿蜒的学生街的起点,由学生街串联起来的,是7座只有两三层高的学院楼。散落的学院楼向各个方向扭转成一定的角度,在楼前形成带型的公共绿地,和一个个小的梯形广场,供学生们休息的圆桌长凳点缀其间。

通过竞标成为这片教学区设计者的,是中广电广播电影电视设计研究院以叶欣为主创建筑师的团队。这位年轻的建筑师记得,当他根据校园总体规划制定的设计方案出炉以后,很快听到了反对的声音。

“当时学校存在一些争议。”中央财经大学基建处副处长赵海鹰回忆,“主要在于到底是建设小规模的建筑,掩映在环境之中好呢,还是建成大广场、大主楼。”

“中国的大学在90年代后期到2010年以前,经过大量的校园建设,这种新校区往往缺乏文化自信,为了快速有效凸显自己的殿堂感,就是采用大轴线、大广场,讲究对称和气势。”清华大学建筑学院副教授周榕说,“而且当时校园的生产速度太快,南方有的建筑师带领团队做了二三百个校园,在这种情况下很多新校区的相似性非常大,因为设计师都找到这种路数,形成了一种风气。”

实际上,与大学城相对年轻的生命相比,这种轴线对称的设计有着更为悠久的历史。在美国总统杰弗逊建立的弗吉尼亚大学里,就有一条明显的中轴线和圆顶的主图书馆。而清华校园和以前燕京大学校园的设计者墨菲,把这种中轴线对称的设计带到了中国。

“但是美国大学的这个轴线是为了聚会交流,体现自由精神。在轴线两旁安排的文理学院,同时体现了一定的秩序,是为了追寻自然客观的规律。”熟悉这段历史的俞孔坚评论道,“我们现在看到的轴线大都是展示性的,形式学来了,但是理念没有学到。”

有一些教职员工,觉得这些建筑歪七扭八,影响教学的严肃性,他们喜欢让大家排排坐,这样学校看起来比较有秩序

作为一名建筑师,叶欣很早就开始尝试改变这种轴线对称的设计。

“我们的很多建筑都是这样,一个大楼,一个大广场,草坪上连个椅子都没有。人们只喜欢在夜幕降临的时候去一下,因为那个时候才能带来一定的安全感。”叶欣说。

2000年左右,他的毕业设计是为四川广汉市设计一个行政中心,就尝试着解构当时很常见的轴线对称,引入多元空间秩序,在里面设计了许多小的广场。但是这个设计在答辩时遭到了严厉的批判。

“答辩的老师说我这里面有许多技术性的问题都没有弄好,就来讨论这种宏大的主题。”叶欣回忆,“但是我觉得,那些技术问题都是可以修正或解决的,而我想讨论的才是最为根本最为本源的。”

还有一次,在为一个地级市设计项目时,叶欣做了很多个解构中轴的方案后,代表甲方的一位市政府工作人员直接用麻将牌堆了一个太师椅的造型,说“你就照着这个做吧”。

在北京沙河的这块田野上,叶欣团队拿出的设计方案,不仅把一栋栋相对低矮的建筑物隐藏在绿树之中,还把分散在学生街两边的教学楼“整体旋转”,“避免整个学校看起来像兵营似的”。

“这些形成一定扭转的建筑物,确实存在一些争议。”从一开始就参与校园规划和建设的赵海鹰回忆,“有一些教职员工,觉得这些建筑歪七扭八,影响教学的严肃性。他们喜欢让大家排排坐,这样学校看起来比较有秩序。”

叶欣记得,关于设计方案的沟通,反反复复进行了许多次。“有时候也需要妥协,比如说这些建筑物本来要旋转20度,考虑到人们不接受,我们就说那就少转一点,转18度吧。”叶欣说,“但是这些学院楼要进行旋转,这是必须的。”

虽然争议存在,但让叶欣印象深刻的,是作为甲方的学校“整体上是尊重建筑师意见的”。

“我们从来不会直接告诉建筑师就要一个什么样的楼,只会提出我们的需求。”王瑶琪说,“毕竟,财产权是我们的,但设计的版权是建筑师的。”

如果我们校园建设的决策者中,教育家的比例更高,不是以视觉为本而是以人为本,校园可能会呈现不一样的样子

实际上,对于王瑶琪来说,叶欣团队提供的方案,一开始就获得了她的认可。

“我是教师出身,对校园的考虑更多偏向教育的内核。”在任副校长之前做了几年教务处工作的王瑶琪说。

新校区开始规划之前,她和建筑师讨论的问题包括:大学的核心实质是什么,大学校园和大学精神的承载关系,选择什么样的建筑形式阐释学校的特质和精神,校园建筑与师生的生态关系,校园建筑与周边环境的协调关系,校园建筑在未来空间上扩展的可能性,等等。

这个从1986年开始任教的老师,喜欢把校园称作“思想成长之地”。

“对于学生来说,来到这个校园,就是看看我们老师怎么想的,我们是怎么表达的,然后开始自己的思考,并把思考表达出来,学会分享。”王瑶琪说,“这就要求校园要适宜思考,成为一个为老师和学生而存在的校园,而不是为官僚衙门而存在的校园。”

为了实现这样的目标,叶欣和他的团队“动了许多小心思”。不仅把大草坪分割成一块块小的绿地,还在学院楼的屋顶或门前,留下了内院和中厅,“让学生和学生之间,学生和老师之间,随意就能找到一些空间坐下聊天”。就连设计方案里的学生街,都特意选用了碎石路而不是其他平整光滑的道路,“这样里面就不好骑自行车,让学生可以在里面更舒服地散步”。

“中国古代有句话叫做三分匠、七分主人,这句话放到现在依然合适,一个校园的好坏很大程度取决于甲方的眼界和思维。”周榕告诉中国青年报记者,他在设计校园的时候也曾经几次尝试进行创新,但都被对方否定,“如果我们校园建设的决策者中,教育家的比例更高,不是以视觉为本而是以人为本,校园可能会呈现不一样的样子。”

2002年,俞孔坚曾经参与规划了沈阳建筑学院的新校区。在这片原址是一片农田的土地上,俞孔坚的规划方案并没有像往常那样平整土地,建起引人注目的景观,而是在旁边设计了雨水收集系统为农田提供灌溉,保持了原有的大米、小麦、荞麦等生产作物作为校园景观。田间的小路联系了教学区和宿舍,分布在稻田里的座椅,为学生提供了读书的场所。

“这实际上传播了一种理念。”俞孔坚说,“让学生们在稻田里读书,然后自己耕种粮食,告诉他们中国的土地很紧张。”后来,这个学校生产的大米还曾得到袁隆平的题字:“稻香飘校园,育米如育人。”

在中央财大的新校区内,校方的理念甚至贯穿于那些不易察觉的细节。

“比如外语学院门前的绿化树种,当时很多人说因为是外语学院,所以要种加拿大枫,但是我们最终选择了西府海棠。”王瑶琪回忆,“恰恰是外语学院,才需要一些本土化的东西。我们希望来到这里的人,把中国的特质带出去。”

为了最终确定方案,王瑶琪还尽可能地多方了解,除了要确定绿化树种不能飞絮,不能飞毛,不能掉虫,还要保证这些树木“不哀伤,不忧愁,没有负面信息”。

绿化树种远不是校园里最难敲定的细节。赵海鹰告诉记者,为了追求校园具有“历史回归感”,在学院楼的外墙上,校方舍弃了常用的涂料或贴面砖,因为“涂料特别容易脏,每隔几年就要刷一次,贴面砖就很单薄,没有立体感”,而是选择了一种少见的清水混凝土砌块砖。

“几乎是一个色卡一个色卡地挑选颜色。”王瑶琪说,学校的基建管理团队和设计师团队两次到位于天津的工厂里去,还曾经在校园里拉来十来种颜色的砖块,自己动手搭配颜色,砌出矮墙。最终,选择了一种接近于土褐色的内敛色调。

“我们的学生都是处理财富、管理财富的,所以要通过校园传递出一个正确的财富观。”王瑶琪告诉中国青年报记者,“他们将来经手的财富数量可能成千上万亿,尤其是那些国民财富,一定要善待它们。这就决定了,这个校园应该是一个内敛的校园,而不是张狂的校园。”

在学校的另一边,学生生活区内,整体风格相似的建筑却包含了完全不同的暗示。大学生活动中心以不规则的形状立在生活区的入口处,替代寻常屋顶的是一块斜面的草坡顶,直通地面。

“这个草坡顶是可以上去的,我们希望通过这个异形的建筑告诉学生们,在这里,上天入地,怎么折腾都可以。”王瑶琪解释道,在这个活动中心门前,是一块由台阶连接地面的下沉广场,“我们设想这块地方可以让学生们搞室外摇滚,观众们就坐在台阶上。”

校园应该是为社会服务的,脱离还是结合社会的体现就是校园与社区的结合是不是够好

作为一场“实验”,完善的理念有时也会遭遇现实的尴尬。

“通常会有学生反映购买东西不够方便。”王瑶琪告诉记者,在新校区建成以后,这是她听到学生中最多的抱怨。

而对于各地身处大学城、新校区的学生们,这样的困境并不少见。

“这主要是因为这些大学城都是封闭的。”俞孔坚分析说,“往往走半个小时找不到一家店,旁边留下几家钉子户反而变成很热闹的地方了。为什么?大学生也需要社会的服务,需要买日常用品,需要开开胃、聊聊天。”

实际上,与国内目前情况类似,美国的大学在150年前也经过了一个蓬勃发展的时期。根据一项19世纪60年代通过的法案,各州都在联邦政府划拨的、位于郊区的土地上兴建大学,其中包括著名的斯坦福大学和加州大学伯克利分校。

但是,与国内的大多故事走向不同,美国的高校更多强调学校与社会的融合。主持加州大学伯克利分校的设计师奥姆斯特德为这个校园的定位就明确了:既不应该与喧嚣的商业等任何破坏学院安静气氛的元素为邻,同时又要在学院主要建筑物附近形成精致、文雅的住宅和社区。

“校园应该是为社会服务的,脱离还是结合社会的体现就是校园与社区的结合是不是够好。”俞孔坚笃定地说,“比如斯坦福大学,有这所大学才创造了硅谷。但是我们的大学城好多都是孤立的,和社会脱节的。”

“开放式办大学,现在还有许多实际的困难。”在自己的办公室里,赵海鹰告诉中国青年报记者,“主要是考虑安全问题。”

开放的理念,包含在中央财经大学新校区的目标中。这样的设想不仅出现在总体规划的模式语言里,而且有几条市政马路穿过校园,将校区与外面的道路相连。但现实不容回避。就在赵海鹰办公室的窗外,一道红砖砌起来的围墙,暂时将校园与外界隔开。

在俞孔坚看来,学校所担心的安全问题,恰恰应该通过开放来解决。

“一个例子就是美国宾夕法尼亚大学,当时所处的社会环境非常恶劣,犯罪率非常高,但是这个大学并没有把校园封闭起来,而是敞开它,并且通过环境的改造,比如街道的改造,引入人气,引入步行的空间。”俞孔坚解释,“这样整个街道不是黑的,不是死角,而是城市的一部分,这样反而更安全。街道要有眼看着,邻居都能够看着你,就不会有危险了。”

10月的一个下午,经过精心设计的大学生活动中心内,热闹与安静并存。

一群刚入学的新生坐在地上,为晚上要举办的迎新晚会剪裁装饰物,他们旁边的桌椅上,坐满了正在看书的学生。

夏锐也曾在这里温习功课,她还记得这座宽敞的建筑内早上会自发形成晨读场所。但是,作为这个校园里的“老人”,她并没有见到这里搞过室外摇滚演唱,那块精心设计的下沉广场,经常成为轮滑社的活动场地,而活动中心内一块可以举办小型室内音乐会的地方,被学生们开辟成为羽毛球场。

“这里的课余活动算不上丰富。”尽管对校园里的建筑和景物赞不绝口,但是对于这个地处北京郊外的校区,夏锐并不完全满意,“有时候办讲座都很难,人家嫌太远不愿意过来。”

“这些是暂时的困难,我想随着学校的发展能够解决。”王瑶琪说,“我们希望在学校发展中能够保持那些我们看重的特质。所以我们现在能做的,就是把这些关于校园建设的公共档案都留好,希望后续接任者能够知道前面是怎么来的。”

今年9月学校开学那天,建筑师叶欣又来到这个新校区。沿着那条树木掩映下的曲折的学生街,他再次审视自己的作品。但是,这条路并没有走完,因为教学主楼后面正在修建的图书馆,学生街的一块区域被绿色铁皮围了起来。

“就在这座主楼的后面,还有一个面积很大的退台草坪。”透过铁皮围挡的缝隙看过去,叶欣带着一种悠然的语气说,“等到图书馆修好,学生们就可以走到草坪上,坐下来晒太阳,看书了。”